현대자동차가 야심을 듬뿍 담아 출시했던 차. 벨로스터가 2세대로 진화했다. 현대자동차는 이례적으로 ‘미디어 프리뷰’ 행사를 열고 세계 최초로 신차를 공개했다. 물론 사진이나 영상 촬영은 금지됐고 눈으로만 담아야했다. 이에 그치지 않고 강원도 인제스피디움에서 서킷을 주행하는 행사까지 마련했다. 역시 파격적이다. 벨로스터는 현대자동차의 과거와 현대를 잇는 모델이다. PYL 마케팅의 시작이었고 젊은 소비자의 입맛에 맞춰 차를 꾸미기 시작한 시작점이기도 하다. 강원도 인제에서 사전공개한 벨로스터를 만났다.

- 1+2도어 독특한 모습은 그대로

2세대로 진화했지만 벨로스터의 상징인 1+2 타입 도어는 유지했다. 운전석은 쿠페형 디자인으로 긴 문짝 하나가, 조수석은 세단형으로 문짝 두 개가 있다. 비대칭 구조의 자동차는 극히 사례를 찾기 어려운데 현대자동차는 이를 2세대까지 이어갔다. 디자인에서 파격적인 모습을 보이면서 쿠페와 세단의 중간에 서게 한다는 전략이다. 현대자동차에서 신형 벨로스터 개발을 총괄한 김영현 상무는 “새로운 벨로스터는 유니크한 디자인에 스포티 요소를 더했으며 다이내믹한 주행 성능을 강화했다”고 말했다.

벨로스터의 외부 디자인은 완전히 바뀌었다. 앞모습은 i30와 그랜저IG를 연상케 한다. 이 차들과 비슷한 디자인이지만 헤드라이트보다 라디에이터그릴이 더 낮게 위치했다. 강렬한 인상을 주기 위해서라고 현대차는 설명했다. 낮아진 라디에이터그릴 아래에는 공력성능을 고려한 디자인의 스포일러가 붙어있다. 좌우의 에어인테이크홀 역시 공력성능을 고려한 것이다. 최근의 현대차 디자인 추세를 담았지만 그 가운데 가장 저돌적이다.

옆모습은 익히 알던 그 벨로스터의 특징이 있다. 운전석 쪽에서 보면 쿠페다. 특히 C필러가 기존보다 좀 더 길고 높게 뻗었다. 뒷좌석 헤드룸에 대한 불만이 많았던 1세대를 고려한 듯하다. 리어스포일러가 C필러 뒤로 이어져 매끄러운 마감으로 끝난다. 트렁크 디자인은 제네시스에서 현대차로 이어지는 패밀리룩을 담았다. 리어램프에서 특히 강조하는 인상은 위장용 스티커로 인해 제대로 보이지 않았지만 그 피를 물려받은 모양이 느껴진다.

전반적으로는 기존 모델과 비슷한 구성이다. 다만 현대차 연구원의 설명에 의하면 차체 높이나 길이, 폭의 차이는 크지 않지만 시트 포지션을 낮췄고 전후 무게배분을 좀 더 뒤로 보내서 FF(앞바퀴굴림방식)차의 단점인 언더스티어 극복을 위해 힘썼다고 한다.

- 알루미늄 멀티링크 적용한 1.6리터 달리기 머신

파격이던 벨로스터가 안정감을 갖췄다. 고객의 목소리를 적극적으로 반영한 결과가 보인다. 소형차를 기준으로 개발하면서 멀티링크 서스펜션을 적용했다. 동급의 유럽산 자동차에는 아주 고급 트림에나 적용하는 방식이다. 폭스바겐의 골프 같은 경우도 멀티링크를 사용하지만 일부 트림에서만 옵션으로 적용한다. 현대차는 벨로스터에 멀티링크를 넣으며 알루미늄으로 된 링크를 사용했다고 밝혔다. 아직 정식 공개 전이라 정확한 사양을 알려주지는 않았지만 멀티링크를 넣기 위해 많은 것을 포기했다고 말할 정도다.

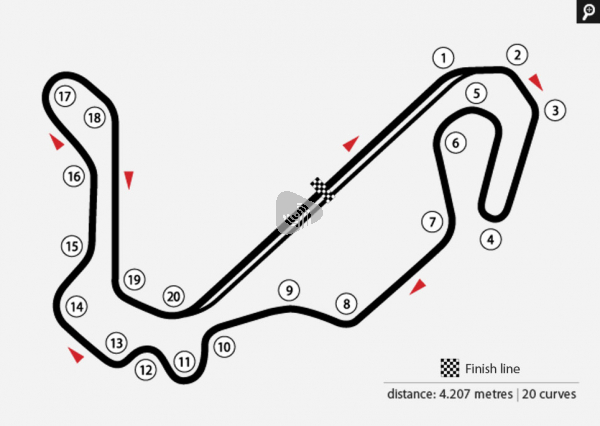

이날 시승한 차는 모두 1.6리터 가솔린 터보엔진이다. 7단 DCT 변속기를 사용해 즉각적인 반응을 살렸다. 1.4리터 가솔린 터보 엔진도 있지만 이날은 1.6리터 엔진만 준비했다. 서킷에서는 1.6리터 가솔린 터보 엔진과 7단 DCT 변속기의 벨로스터를 시승했다. 인제스피디움 코스를 짧게 3바퀴 도는 코스로 충분하진 않았지만 짧은 시간 몇 가지 독특함을 느끼기는 충분했다.

먼저 벨로스터는 소리가 좋다. 1세대 모델도 사운드제네레이터를 장착하며 아기자기한 모습을 보여줬지만 2세대는 사운드제네레이터를 켜지 않아도 소리가 좋다. 오히려 사운드제네레이터가 조금 인위적인 느낌이라면 배기파이프에서 나오는 엔진소리는 1.6리터 보다는 3.0리터급 대배기량 엔진과 비슷한 중후한 소리가 난다. 사운드제네레이터는 주행 중에도 켜고 끄는 것이 가능하다. 또, 소리의 크기를 조정하고 음색 역시 조정할 수 있다. 벨로스터의 소리를 개발한 연구원은 “어떤 소리를 만들지 고민을 많이 했다”며 “영화 분노의 질주 가운데 특정 부분은 20~30번씩 돌려보면서 좋은 소리를 찾았다”고 말했다.

시승차는 미쉐린 파일럿 스포츠4 타이어가 장착됐다. 245/40/18 사이즈의 타이어는 휠 하우스를 가득 채웠다. 실제 출시할 차에도 고급 사양에는 이 타이어를 적용한다. 인제 서킷에서는 여름용 타이어인데도 초겨울 날씨에 그립을 크게 잃지 않았다. 시승차는 앞타이어에 마모가 조금 일어난 상태였고 앞선 주행에서 열도 조금 받은 상태였다. 인제서킷의 1번, 2번 코너를 지나면서도 좀처럼 차는 비명을 지르지 않았다. 3번 코너를 지나 오르막으로 향했고 4번 코너에서 헤어핀을 지나 급경사 롱턴 구역인 5번 코너에서도 그립이 좋다. FF 방식의 차량으로 기대 이상의 성능을 낸다. 뒷좌석에 앉지는 못했지만 앞좌석의 느낌은 일단 좋다. 5번 코너를 80~100km/h 사이로 통과하는데도 미끄러짐은 없었다. 시승은 11번 코너에서 돌아 들어오는 짧은 구간만 진행해서 본격적인 코너링을 경험하진 못했지만 벨로스터의 개선된 밸런스를 느낄 수 있었다.

- 그래도 아쉬운 실내공간

현대자동차가 2세대 벨로스터를 개발하며 많은 고민을 한 것이 실내 공간이라고 밝혔지만 아직도 조금 아쉽다. 정확히는 일부는 매우 좋고 일부는 조금 아쉽다. 매우 좋은 부분은 앞좌석이다. 조수석에서 발을 뻗으면 대형 세단 급의 공간이 나온다. 아마도 언더스티어를 줄이기 위해 많은 승객 공간을 뒤로 옮긴 것이 아닌가 추정된다. 글로브 박스 하단으로 들어간 다리와 그 끝에 보이지 않는 속으로 들어가 버린 신발은 앞좌석만큼은 어느 차 못지않은 공간을 증명했다.

반면, 뒷좌석 공간은 아직도 아쉽다. 직접 세워 놓은 벨로스터 2열에 탑승한 기자의 느낌으로 1세대가 목을 꺾어야 탑승할 수 있었다면 이제는 목은 펼 수 있지만 머리 위로 공간이 남지는 않는다. 이정도면 쿠페형 C필러 디자인을 가진 어지간한 세단과 비슷한 공간이지만 본격적인 해치백 디자인인 i30와 비교하면 헤드룸이 좁아 보인다. 또, 2열 중앙에는 물건을 놓을 공간을 마련해 사람이 탑승하기에는 무리가 있다. 앞좌석 공간은 ‘수퍼 그뤠잇~!’, 뒷좌석 공간은 ‘사람 따라 스튜핏’이다.

트렁크 공간은 독특한 해치만큼이나 특이한 구성이다. 좁은 창을 가진 뒷해치는 룸미러를 통해 아주 좁은 시야를 확보했다. 그 아래로는 이 차의 디자인 정체성을 보여주는 트렁크가 있다. 트렁크 문을 열면 바닥까지 약 30cm에 이르는 깊은 공간이 나온다. 디자인 때문에 깊은 공간을 만들었는데 무거운 물건을 넣고 뺀다면 단점이 될 것이며 중간에 칸막이를 설치해서 2단으로 구성했다면 오히려 장점이 될 것으로 보인다.

- 2011년의 벨로스터와 2018년의 벨로스터

그때와 다르다. 벨로스터가 등장한 배경이나 상황이 다르다. 2011년에는 현대자동차가 과감한 미국시장 공략 작전을 성공적으로 마무리하던 시절이다. 국내에서는 PYL이라는 마케팅을 시작하며 젊은 소비자들이 느끼던 현대자동차의 고루한 이미지를 개선하기 위해 독특함을 앞세워 등장했다. 판매량으로 그다지 성공했다고 말하기는 어렵지만 현대차의 시도는 성공적이며 벨로스터에 최초로 들어간 6단 DCT 변속기와 제로백 7.5초의 성능은 브랜드의 매력을 어필할 중요한 스펙이었다.

지금의 상황은 미묘하게 다르다. 현대차의 판매량은 미국, 중국에서 하락 추세에 있으며 1.6리터급 소형차는 이른바 소형 SUV의 성장 속에 침체를 겪고 있다. 그런데도 긍정적인 것은 현대차가 WRC 진출 등 모터스포츠에서 단련한 기술을 고성능 브랜드 ‘N’을 통해 그리고 벨로스터를 통해 대중에게 판매할 것이란 점이다. 그래서 벨로스터의 이번 변화는 디자인 혁신보다 주행성능의 개선과 고성능의 가능성에 더 높은 점수를 주고 싶다.

인제/ 오토캐스트=이다일 기자