편집자주/ 자동차의 이야기를 전하면서 충격적인 사실을 알았습니다. 응급상황에 제대로 대처할 수 있는 구급차가 국내에 도입된 것이 불과 1990년대라고 합니다. 그 이전에는 구급차가 그저 사람을 빨리 실어 나르는 수단이었습니다. 그동안 자동차의 발전만 이야기했던 것이 부끄러워지는 순간이었습니다. 그래서 사람을 살리는 자동차, 구급차에 대해 연재합니다. 우리나라의 구급차와 해외의 구급차를 비교해보고 미래의 구급차는 어떤 모습일지 그려보겠습니다. ▶︎[기획연재] #1 흔들리고 비좁은 우리나라 구급차 발전사

응급 환자들의 안전을 위해 현행 구급차의 성능과 규격을 개선해야 한다는 입장이 끊이지 않고 있다. “환자 한 명이 눕고 구급대원 두 명이 겨우 탄다” 얼마 전 구급차에 탄 지인의 한 마디다. 화물차 개조형 구급차들이 사라지고 대부분 승합차로 바뀌었지만, 우리나라 구급차에 대한 불만은 끊이지 않는다. 구급대원들이 응급 환자를 원활히 처치하기에 비좁고, 고통스러워하는 환자가 안정을 취하기엔 덜덜거린다.

지난 2018년 국정감사에서도 현행 구급차에 대해 개선을 요구하는 목소리가 나온 바 있다. 강창일 더불어민주당 의원은 당시 국정감사에서 “일선 구급대원들을 대상으로 설문조사한 결과 구급차를 이용한 임무 수행 중 가장 힘든 작업이 뭐냐는 질문에 740명 중 44.8%(322명)가 치료 행위 중 몸 흔들림이라고 답해 가장 많았다”고 말했다.

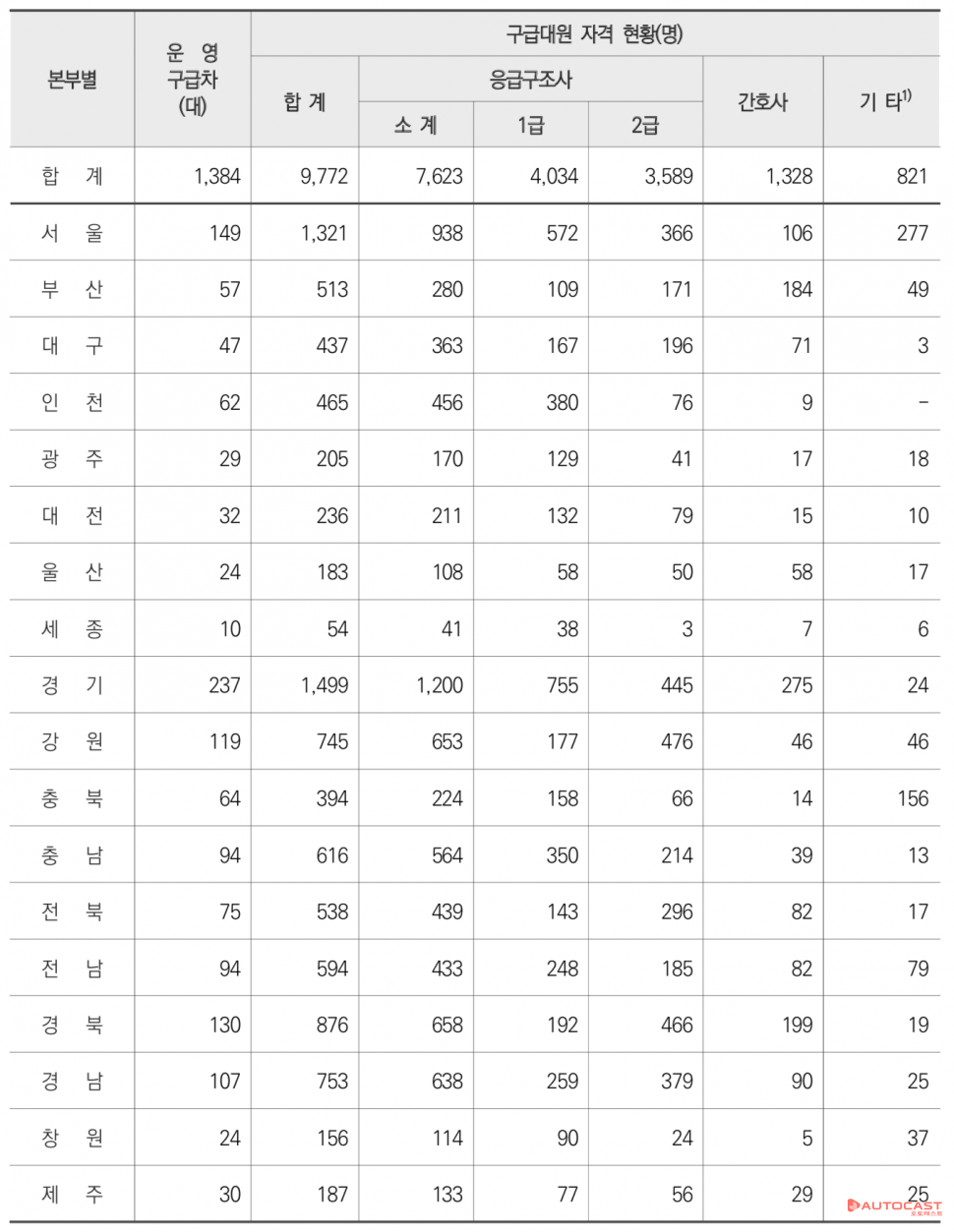

구급차에 대한 논의는 국회에서도 일부 있었다. 하지만 구급차의 기준이나 설비 요건을 이야기하기 전에 지방 소도시의 경우 구급차의 수량이 절대 부족하다. 2018 소방청 통계연보에 따르면 국내 운영 중인 119 구급차는 1,384대다. 서울, 경기 지역의 운영 구급차는 각각 149대, 237대이지만 창원, 울산 등은 24대 수준에 머물러 있다. 인구 단위당 구급차 배치를 살펴보면 10만 명, 20만 명 되는 지역에 구급차 한 대가 배정돼 있는 곳이 태반이다. 심지어 일부 농어촌에서는 구급차 관련한 장비와 인력이 부족해 소방 펌프차에 구급 장비를 적재해 긴급 응급 구조 시 활용하기도 한다. 해외에서는 이미 구급차의 설비, 설치요건, 활용방법 등에 대해 자세한 메뉴얼까지 마련했지만, 우리나라의 구급차 환경은 아직까지도 매우 열악한 상황이다.

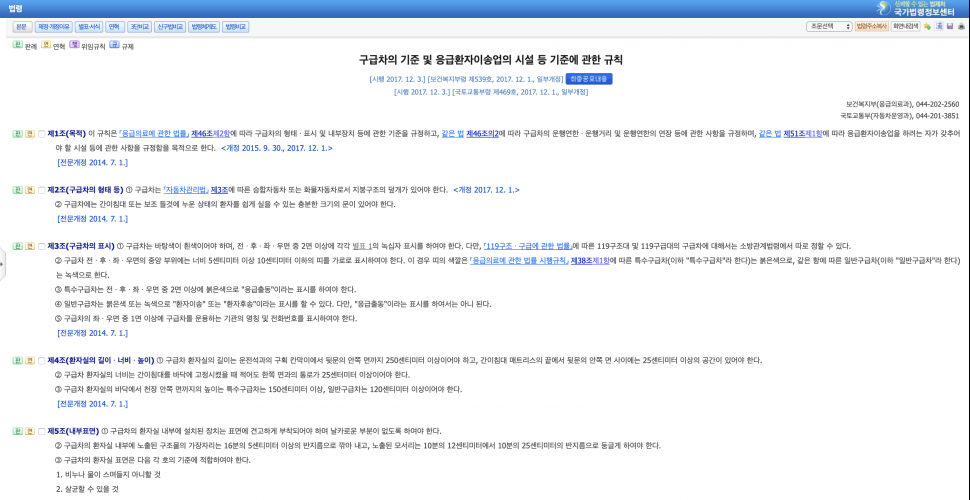

우리나라에서 운용되는 모든 구급차는 응급의료에 관한 법률 46조 구급차의 기준 및 응급환자이송업의 시설 등 기준에 관한 규칙을 따른다. 국내의 모든 구급차는 이 규칙에 따른 형태와 표시, 내부 장치를 갖춰야 한다. 차종 뿐 아니라 구급차에 붙는 녹십자 규격부터 경광등의 광도, 싸이렌 데시벨, 구급차 내부 표면까지 정해진대로 따라야 한다.

먼저 국내 구급차로 허용되는 차종은 승합차 또는 화물차다. 자동차관리법 제3조에 따르면 구급차는 승합자동차 또는 화물자동차로 정한다. 또 지붕구조의 덮개, 간이침대, 보조 들것을 실을 수 있는 크기의 문을 갖춰야 한다. 이 규칙에 맞춰 활용되는 차종은 대부분 현대 스타렉스다. 최근에는 좀 더 큰 차체의 현대 쏠라티가 종종 쓰이지만 스타렉스가 대부분이다. 현재 우리나라에 운행 중인 구급차는 7,700여 대다. 특수구급차 3,502대, 일반구급차 4,262대를 포함한다. (2017년 기준)

조금 더 구체적으로는 운전석 뒷쪽으로 이어지는 환자실 길이 기준과, 침대 매트리스 주위의 공간 기준 등에 대해서도 모두 규칙으로 정하고 있다. 이 밖에 일반구급차와 특수구급차가 공통으로 간이침대, 보조들것, 갈고리, 의료장비함, 응급의료인좌석, 조명장치, 이동용조명장치 등을 갖춰야 한다. 여기에 특수구급차는 구급 장치나 의료 장비, 의약품의 조건이 조금 더 까다롭다.

여기까지 보면 우리나라 구급차 기준이 꽤 구체적인 듯 보인다. 그러나 해외 사례와 비교하면 그 차이가 크다. 미국의 예를 들어보자. 미국은 연방안전기준(FMVSS), 의료장비의 경우 FDA 기준, 가이드라인 기준(KKK-A-1822F)에 포함된 안락성 향상 기준 등을 모두 만족해야한다. 여기에는 환자실의 구조와 규격 뿐만 아니라 차량 성능까지 그 기준이 포괄적이면서도 구체적이다.

특히 미국 연방정부 조달기관에서 규정한 KKK-A-1822F에는 차량 크기나 디자인 뿐만 아니라 차량의 무게, 적재하중, 제동장치, 변속기, 서스펜션, 차량 밸런스, 문 등 차량 전반에 대한 기준을 구체적으로 제시하고 있다. 이 기준들을 모두 만족해야 정식 구급차 표식을 붙일 수 있다.

특히 구급차 성능에 대한 규정이 눈에 띈다. 일부를 예로 들어보자면 ‘구급차는 어떤 노면에서도 65mph(약 100km/h)를 유지할 수 있어야 한다’, ‘해발 고도에서 25초 안에 0-55mph(0-90km/h) 속도로 가속이 가능해야 하며 3%의 경사(1.72도)에서 55MPH(90km/h) 속도를 내야 하고 35% 경사(19.3도)에서 5mph(10km/h)를 낼 수 있어야 한다’ 등 매우 구체적이다. 심지어 앞 뒤 서스펜션 일치를 비롯해 일정 속도에서 바퀴/타이어, 브레이크 등이 균형을 이루고 있어야 한다는 규정까지 마련하고 있다.

안전성과 안락성에 관한 내용도 있다. ‘구급차는 화씨 0도~95도에서도 작동 가능해야 하고 구급차의 환자구획은 구급차가 운행되지 않을 때 최소 화씨50도를 유지해야 한다’, ‘소음은 환자에게 어떠한 경우라도 80데시벨을 넘어선 안 된다’ 등 구급차 내 온도나 소음 등에 대한 규정이 구체적이다.

유럽에서는 각 나라 간 기준을 전반적으로 통일하고 있다. 이에 CEN(Committe for European Normalization)에서는 BS EN 1789라는 구급차 기준을 제시하고 있다. 해당 기준에서 역시 차량 무게나 적재 하중, 의료 장비, 문, 공간, 조명, 소음 등 전반적인 기준에 대해 명시하고 있다.

미국과 유럽 등은 구급차 성능과 안락성에 대한 규정까지 제시하고 있다. 이에 반해 우리나라에는 구급차에 대한 구체적인 제작 기준이나 운행 규정 등이 없는 실정이다. 다시 한 번 살펴보면 ‘승합차 또는 화물차로 지붕 덮개가 있는 것’, ‘간이침대, 보조 들것을 실을 수 있는 크기의 문을 갖춰야 하는 것’. 이 정도가 전부다.

구급차의 크기에 대한 지적도 많다. 국내에 현대식 구급차를 처음 도입한 인요한 교수도 현행 구급차 실내는 기도 삽관 등 응급처치를 하기에 어려운 구조라고 지적한 바 있다. 국내 의료 관련 연구진들이 진행한 구급차 안락성 및 편의성 개선 연구를 살펴봐도 국내 구급차의 경우 환자에게 구급차 내에서 심폐소생술을 실시하는 데 문제가 있다는 지적이 나온다. 처치자의 좌석과 환자 침상과의 거리가 가까워 처치자의 행동이 부자연스럽다는 것.

강창일 의원실 관계자는 “‘구급차 운행 과정에서 치료 행위가 어렵고 구급 대원들 역시 부상을 입을 가능성이 많다는 데에 문제 의식을 가지고 있다. 구급차 기준을 강화하기 위해 소방청에서도 용역 연구를 진행 중인 것으로 알고 있는데 아직까지는 결과물을 받지 못했고, 예산과 시간 등이 더 필요하고 이를 반영하는 데도 시간이 좀 더 걸릴 것 같다. 소방청에 보고를 받고 있지만 뚜렷한 결과는 없다”고 말했다.

이다정 기자 dajeong@autocast.kr