#‘꿀’이 흐르는 벤틀리 공장

고급 자동차 브랜드 벤틀리는 벌꿀을 만든다. 지난주 19일 벤틀리는 보도자료까지 내며 첫 꿀 수확 소식을 전했다. 벤틀리는 올해 초 크루 공장 부지에 벌통 2개를 들여 12만 마리의 벌을 길렀다. 50년 이상의 양봉 전문가들이 힘을 합쳐 100병 분량의 꿀을 수확했다. 이 꿀은 벤틀리 직원, VIP 방문객과 함께 나눈다는 계획이다.

벤틀리가 벌을 키우는 이유는 환경 보호다. ‘생물 다양성 과학 기구’ 보고서에 따르면 과거 50년 간 벌의 개체수는 37%나 감소했다. 특히 유럽에서 멸종 위기 고위험군으로 분류되는 벌은 식물을 수분해서 식량 생산에 도움을 준다. 또 이 식물은 광합성을 통해 이산화탄소를 산소로 바꿔 대기를 조성한다. 어떻게 보면 인류의 생존과도 직결된 문제다.

환경 문제와 떼려야 뗄 수 없는 자동차 회사들은 지속가능성에 대한 고민에 직면해 있다. 양봉 사업은 이런 고민들에서 시작된 크고 작은 프로젝트 중 하나인 것. 다른 예로 포르쉐는 라이프치히 공장 주변 오프로드 구역을 자연 보호 구역으로 지정해 조랑말과 들소, 토끼 등 각종 야생 동식물의 서식지를 만들기도 했다.

사실 자동차 회사가 벌을 기르기 시작한 건 벤틀리가 처음이 아니다. 포드와 포르쉐도 벌을 길러 꿀을 만든다. 포드는 지난 2018년 벌 보호 프로젝트를 시작하며 36만 마리의 벌을 기르기 시작했다. 포르쉐는 150만 마리의 꿀벌로 작년 한 해 약 400kg의 꿀을 생산했다. 벤틀리는 내년에 더 많은 벌통을 설치해 꿀을 생산한다는 계획이다.

#폭스바겐의 베스트셀링 ‘소시지’

자동차와 맥주, 그리고 소시지의 나라 독일이다. 독일의 자동차 회사 폭스바겐은 매년 700만개 이상의 소시지를 생산한다. 폭스바겐의 고장 볼프스부르크에 가면 폭스바겐이 만든 정품 소시지(?)를 맛볼 수 있다. 독일과 소시지는 놀랍지 않지만 폭스바겐과 소시지는 어딘가 모르게 어색하다.

폭스바겐은 어쩌다가 소시지를 만들게 됐을까. 2차세계대전 이후 폭스바겐은 공장 직원들의 점심 식사를 위해 소시지를 대량으로 사왔다. 매번 사들이는 소시지 값이 부담스러웠던 폭스바겐은 소시지 회사를 인수해 버렸다. 이후 소시지를 자체 생산하며 폭스바겐 로고를 붙여 판매 중이다.

볼프스부르크에서 약 30명의 팀이 현지 독일 농장에서 신선한 돼지 고기를 받아 이 소시지를 만든다. 심지어 ‘199 398 500 A’라는 부품 번호도 지니고 있다. 폭스바겐의 실제 베스트셀링은 소시지라는 우스갯소리가 예사는 아니다. 지난 2017년 폭스바겐이 자체 생산한 소시지는 650만개. 같은 시기에 생산된 폭스바겐 자동차는 620만대다.

독일의 일부 폭스바겐 딜러는 자동차 구매자에게 꽃 대신 이 소시지를 제공한다고 한다.

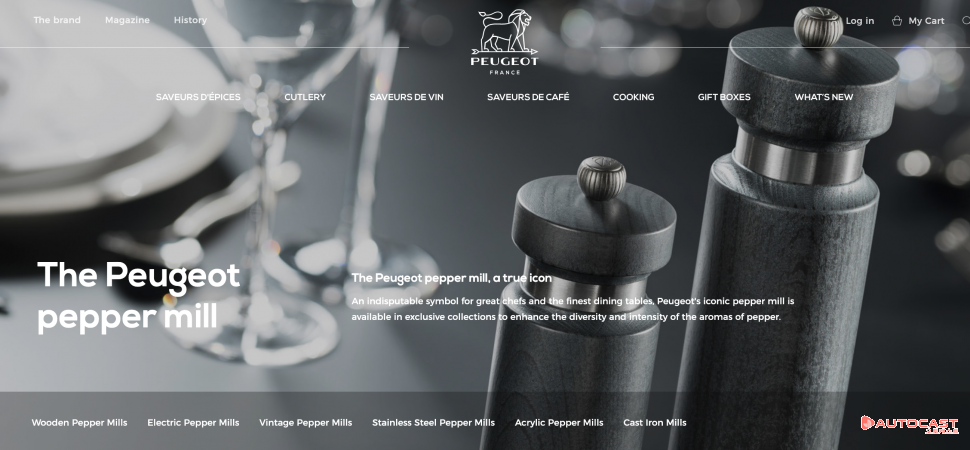

#그라인더 명가 푸조

국내 고급 호텔 레스토랑에 들어가 테이블 위에 놓인 후추 그라인더를 들어 바닥을 보면 대부분 푸조 엠블럼이 찍혀있다. 200년 전으로 거슬러 올라가 푸조는 자동차를 만들기 전 그라인더를 만들던 작은 회사였다. 후추 그라인더, 커피 그라인더, 자전거 등 일상에서 사용하는 철제 용품을 주로 만들었다. 자동차를 만들기 시작한 건 1890년부터다.

푸조는 여전히 사자 로고가 그려진 주방 용품을 만들며 회사의 역사를 고스란히 간직하고 있다. 푸조 홈페이지에 해당 역사를 상세히 소개하고 있으며, 박물관이나 온라인 숍 등을 통해 활발히 판매 중이다. 심지어 자동차 콘셉트뿐만 아니라 후추와 커피 그라인더의 콘셉트 디자인을 따로 발표하기도 한다.

dajeong@autocast.kr